|

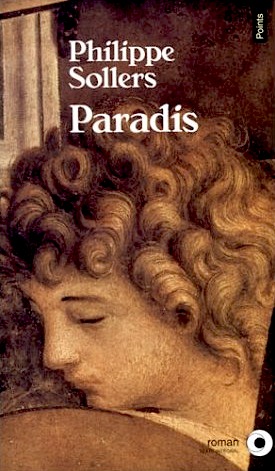

Philippe Muray sur Paradis de Philippe Sollers

Regardez l’enchevêtrement des centaines de

milliers de circuits d’un microprocesseur sur sa tranche de silicium. La

planète en se planétarisant est devenue si

étrangement minuscule dans son gigantisme dévoilé qu’on peut d’ores et déjà

envisager de la traiter toute entière dans des systèmes électroniques à

capacité d’intégration d’autant plus grande que leur surface sera petite.

Regardez aussi très loin en arrière de nous ces

dallages d’église médiévales où étaient dessinés des

parcours de labyrinthes figurant la Terre Sainte, et plus mystérieusement les

chemins entremêlés du Paradis.

Mettez face à face avec leurs siècles de

distance ces deux représentations de la complexité absolue : d’un côté le

micmac transistorisé des données du monde réduit à ses abréviations, de l’autre

l’inextricable entrelacs des routes qui s’égarent et mènent à l’illimité.

Imaginez ce dialogue de dédales, la confrontation entre le miniaturisateur logique des données chiffrées du monde en chute, et le dessin de l’énigme dont

la question comme la réponse se trouvent hors de ce monde. Vous aurez un peu du

sens qui fulgure dans Paradis, un livre qui se dresse seul, tout

seul, comme une butte-témoin dans un espace dévasté. Un roman qui paraît aujourd’hui,

au milieu de la débandade accélérée de la littérature - retour en force des

archaïsmes, nouveaux terrorismes commerciaux, nouvelles répressions de la

langue, sinistres pressions de la "lisibilité" -, un roman dont

on ne peut sans émotion aborder l’incontestable grandeur.

Puisqu’il paraît que tout le monde veut du

vrai, de l’humain, du réaliste, disons les choses nettement : Paradis est

actuellement le compte-rendu le plus réaliste, le plus rigoureux, le plus

rationnel de nos comédies humaines versées à l’ordinateur. Pas pour y être

rapetissées, tassées dans la rigolade subjective d’une langue prétendue

naturelle (comme le fait notre nouvelle réaction classiciste, notre nouvelle

"école romane") ni pour y être stockées dans une encyclopédie devenue

folle (rêve des vieilles avant-gardes). Mais pour y être interprétées point par

point afin de dégager le sens de chacune de nos catastrophes.

Ni encyclopédie ni traité ni confession, ce roman est une Somme, le résumé

chiffré dans une lumière de révélation de ces débris d’histoire, de ces déchets

de bibliothèque calcinée que nous sommes. Avec un rire en plus, permanent. Mais

qui sait si les inventeurs de Sommes ne savaient pas rire ? L’humour

de Paradis veut dire : une complicité parfaite avec

chaque sujet traité, une intimité secrète avec chaque énoncé. Ça veut

dire : mon rire était là, sans moi, à chaque instant évoqué, au XIVe

siècle avant J.-C. comme au Ve après, à la mort de Shakespeare, à celle de

Freud, dans la familiarité et l’amitié de chaque évènement du monde, dans sa

compréhension la plus aiguë. On pourrait démontrer que la quaestio , une unité de mesure des Sommes

de jadis, y est mise en jeu sans cesse avec ces quatre temps logiques :

objections des adversaires, autorité sur laquelle s’appuie la réponse aux

objections, réponse, reprise des objections pour les réfuter. Le plan des

Sommes théologiques n’était autre que le plan de la réalité en train de se

communiquer à elle-même par ses créatures la perfection du Créateur. D’où vient

que le plan de Paradis soit quelque peu embrouillé, ou même

qu’une apparence de non-plan y soit délibéré ? Peut-être fallait-il ce

non-plan pour démontrer le plan maléfique à l’oeuvre dans la réalité, ce sans-plan pour éclairer le semblant de l’imbroglio

contemporain, cette distance pour le démêler de loin ?

Tout est clair dans Paradis, il

suffit de suivre chaque piste, chaque ressaut de l’énoncé annonçant une

nouvelle position de sujet, une nouvelle énonciation, inépuisablement.

Déplacez-vous par exemple dans un des couloirs sombres où Philippe Sollers

promène en les exorcisant les fétiches de ce temps, femmes, profs,

conférenciers, artistes, clients des divans, écoutez l’écho du « yapadom », « yorajamédom »,

qui résonne sur leur meute, revient de séquence en séquence, se ramifie de rime

en rime. De quoi cette ritournelle est-elle le refrain ? D’une absence fondamentale autour de laquelle tournent des rondes

orphelines d’autant plus enragées qu’elles ont voulu cette absence. Plus de

Père ! C’est-à-dire, pour la tribu, une dette d’autant plus envahissante

qu’impayable. D’où le cirque, la parade, la course en sacs de couchage des

hommes et des femmes, leur kermesse féroce à couteaux tirés, leurs emboîtement,

corps, sexes, fractions broyées d’artifices que Sollers entraîne, immerge dans

des flashes intarissables d’humour : « a couche avec b qui

couche avec c qui vient de coucher avec d qui va sans doute coucher avec e qui

regrette de ne plus coucher avec f qui recouche maintenant avec g qui ne veut

plus coucher avec h qui couche encore avec i qui couche avec la femme de j qui

couche avec la régulière de k qui couche moins souvent avec l qui couche avec

le mari de m qui couche avec le mec de n qui couche avec o p q r s non tu n’y

penses pas t est homosexuel comme u et v d’ailleurs w je ne sais pas mais x y z

sûrement le problème à présent c’est z va-t-il coucher avec a ». Il y a un

ordre à ce monde de possédés, c’est la « spermogrammation »,

et une réponse à tout : na . La réponse du Tout aux questions de tous : Na : « le dernier mot fond des choses la formule des

métempsychoses ». Il n’ y a pas de ponctuation dans ce livre pour faire

sentir à quel point cet univers est diaboliquement surponctué par le na des créatures en train de se

justifier ponctuellement sans cesse par leur procréation. Il n’y a pas de

ponctuation parce que les points et les virgules sont abondamment fournis par

l’enchaînement infini des générations dont la forme de ce livre est comme la

sculpture négative, révulsive.

Suivez aussi la grande déchirure du sujet

autobiographique : des prénoms de femmes, beaucoup de prénoms pris dans la

« danse hébétée ratée » du mirage sexuel, l’Histoire, Front

Populaire, guerre d’Espagne, Occupation, Bordeaux, Algérie, des maladies, des

crises, une morgue, une fin d’après-midi à Barcelone avec Dominguin offrant un taureau à la foule, une danseuse de cabaret, des voyages, New York,

le passage au crible quotidien des noms du passé et du présent, la culture,

toute la culture, tous les livres secoués chaque matin pour les faire avouer,

et aussi beaucoup de mouettes sur des rivages d’Atlantique, des rives de

départs, de décentrements. C’est le réalisme lui-même : les concrétions du

concret. Les phénomènes passent, Sollers nomme les lois qui font passer les

phénomènes. Le réel, disait Baudelaire, c’est « ce qui n’est complètement

vrai que dans un autre monde . »

De cet autre monde, quelle figure ont les choses d’ici ? Déchets, erreurs,

bals nocturnes dans des sépulcres... Ici ? Ici, la vie ne veut pas mourir,

c’est la mort qui vit. Les vivants n’ont jamais été aussi malades

qu’aujourd’hui parce que jamais ils n’ont si férocement refusé de mourir,

jamais si tragiquement désespéré de la mort. Ce qui fait que la mort - l’ordre

du monde, la jouissance du "diable" - est là, en nous comme dans les

Etats, aveuglée sur elle-même.

Pour le montrer avec tant de précision, il faut être déjà dans un "autre

monde" et que cet autre monde soit comme un rétroviseur lumineux sur ce monde-ci, braqué sur le blocage de toutes choses. Pourquoi

l’apocalypse serait-elle un point de dénouement après lequel il n’y aurait plus

d’après ? Pourquoi serait-elle une date ? Au contraire, tout indique

que le fini ne fait aujourd’hui que

commencer : « voilà tout a sombré il ne reste plus que les

documents monuments archives c’était avant-hier même perspective

après-demain ». La société du fini est éminemment différente de toutes les

autres en ce sens qu’elle n’a plus aucune raison de se terminer. La littérature

depuis toujours se préparait à cet avènement, maintenant c’est là « même

si l’abattoir a été lavé on a vu la peau du charnier ». Origène soutenait

que Dieu continue à créer constamment sa création qui n’a jamais eu de commencement.

Sollers démontre que la fin du monde se finit constamment, que peut-être cette

fin n’aura pas de fin. C’est pourquoi Paradis est un livre qui

ne s’arrête pas, qui ne s’arrête jamais, à

aucun épisode, à aucune version du monde, aucune croyance, aucune

interprétation, ni même à ce premier volume puisque de toute évidence il s’agit

au contraire du début de plusieurs volumes.

Paradis est le

plus formidable appareil d’argumentation qui soit des preuves de la

non-existence de l’homme (et conséquemment de l’existence de quelque chose qui

décolle cette non-existence de ses soudures terrestres, un abîme qui menace

l’enfer) : « de deux choses l’une en effet ou bien il est là en

retrait éternellement vivant revivant et nous sommes nous de simples

apparitions et des ombres ou bien toute cette histoire est une hallucination et

nous sommes quand même des apparitions et des ombres ». Comme toutes les

grandes oeuvres Paradis est la pièce

qui manquera éternellement au meccano du monde pour pouvoir en toute sécurité

se dire complet, c’est-à-dire divin, inengendré, éternel dans ses cycles

d’autogenèse.

Comment laisser entendre qu’il y a quelque chose qui échappe à la chute comme à

la prétention de s’autogénérer pour

s’autogérer ? Par un langage qui la précède, un langage jamais entendu,

venu d’ « ailleurs ». Voyez ce passage merveilleux (p.229) qui

raconte ni plus ni moins une illumination dans un matin de

mai : « on croisait dans l’adriatique grise et bleue gravée noir

sur bleu (...) quand soudain en tout cas soudé au soudain il se mit à muter

sous moi le longage à m’évacuer à souffler de tous

les côtés (...) et cela faisait signe à moi qu’un certain rire m’était réservé

à moi une certaine façon de percer l’horizon ». L’illumination rebondit à

Venise, aux Gesuati balayés par un prélude de

Bach : « alors quoi ils avaient tenu comme ça deux mille ans et

moi j’avais oublié ça à vingt cinq ans ». Il faut précéder l’enfer pour le

voir. Paradis est cet effort de précession. Sa langue est une

résurrection vers l’antérieur, une remontée de l’amnésie. Sans cesse Sollers

insiste sur la voix. C’est une voix qui crée le monde, la voix du « Je

suis celui qui suis », « Je serai ce que je serai »,

la voix qui en créant a creusé un infranchissable fossé entre elle et

l’incomplétude humaine. C’est en lisant à voix haute qu’aux tout premiers

siècles de notre ère on pénétrait le sens de textes dépourvus eux aussi de

ponctuation et même d’intervalles entre les mots. Faire voir ce monde tel qu’il

est dans sa chute, c’est qu’il n’est que la suite, la queue coupée d’une

voix : « au principe de tout et surtout de l’humanitout était la parole et la parole était chez je suis et la parole était au principe

au je suis ». Il y a dans Paradis un effort constant pour

refaire passer dans notre oreille ce principe perdu. Que cette recherche soit

écrite donne immédiatement au fait d’écrire un sens nouveau, pour ainsi dire en

relief : tout se passe « au fond de la page car la page n’est

pas une surface comme ils le croient ». Tirs fusants, rasants, bordées,

semonces : les rafales de syllabes reviennent vers le lecteur avec

d’autant plus de puissance qu’elles montent de ce fond de page qui fait de

toute surface un filigrane du néant.

Quant au système de répétition qui rythme le

livre, il était nécessaire pour démontrer qu’à l’inverse de la croyance commune ce monde n’est pas infini puisque ses possibles

n’arrêtent pas de se répéter indéfiniment. Il fallait écrire cette répétition,

énigme de la pulsion de mort du vivant, afin de prouver « ailleurs »

l’existence en sourdine d’une éternité. Plus il y a de la répétition chez

Sollers, plus on voit à quel point le répété courant est du semblable, du

pléonasme, et le répété de Paradis du différent absolu.

J’en arrive à la découverte suprême de ce

livre : le scrupuleux réalisme des détails suppose un lieu d’observation

où les contours de ces détails ont disparu, une lumière telle que celui qui y

parle n’y est plus rien d’autre que capacité lumineuse, lumière sur lumière

loin de l’inanité de la nécessité corporelle, des tentatives de pensée par

catégories, péroraisons, discours, thèmes et symboles. Si les objets de ce roman sont si précis, c’est à cause de ce "point

de vue" où est parvenu à se trouver - par quel effort ? - celui qui a

écrit. C’est ce qui s’appelle se mettre à la place de Dieu ? Occuper la

non-place, le sans-lieu de Dieu qui déloge les pénates du diable en place, ses

reposoirs funèbres et ses déesses-lares... Car le diable existe, lui, incarné

dans notre incrédulité, « et non seulement il existe mais il n’y a

que lui qui résiste ». Paradis est un long voyage hors

des positivités infernales de ce monde. Descendre au fond de la page, traverser

l’être du fond, déchiffrer le paraître dans un peut-être écrit : devenir le non être, c’est-à-dire la Voix.

Etre « au paradis c’est-à-dire en plein aujourd’hui ». Lira-t-on

un jour ce livre comme la fin - accomplissement et conclusion - des

théologies ? Nous n’en sommes pas là naturellement. Il y a d’ailleurs aux

dernières pages un épisode où la question est traitée sous un angle

humoristique : le livre, le volume physique du livre, devient à la sauvette

pierre angulaire du Temple, d’une certaine façon concrète et parodique, en

cachette. Le microprocesseur lui-même est glissé dans le mur antique de la

cathédrale et c’est autour de lui que tout sens se réinvente. L’ordinateur dans

l’église : nouvelle et incommensurable image dans le tapis.

Paradis est

donc tout cela. De nouveau parmi nous il y a quelque chose comme une Comédie

Humaine ou des Mille et une nuits. Un jour, comme il

existe un "index des personnages" de Balzac ou de Proust, un "annotaded index" des Cantos de

Pound, il y aura un index thématique de Paradis. Sollers ne fait

que commencer. Approchez vous : sur une table de dissection écrite,

viennent de se rencontrer les labyrinthes électroniques des microprocesseurs et

les dédales paradisiaques gravés dans les dallages médiévaux. C’est tout près.

C’est au bout des maladies humaines, c’est leur annulation. Il suffit de se

mettre à lire pour sentir à la fois comment nous sommes là et comment nous nous

éclipserons.

Philippe Muray

Art press 44, janvier 1981

|